Notre-Dame de Saint Courzac : la Vierge aux jumeaux

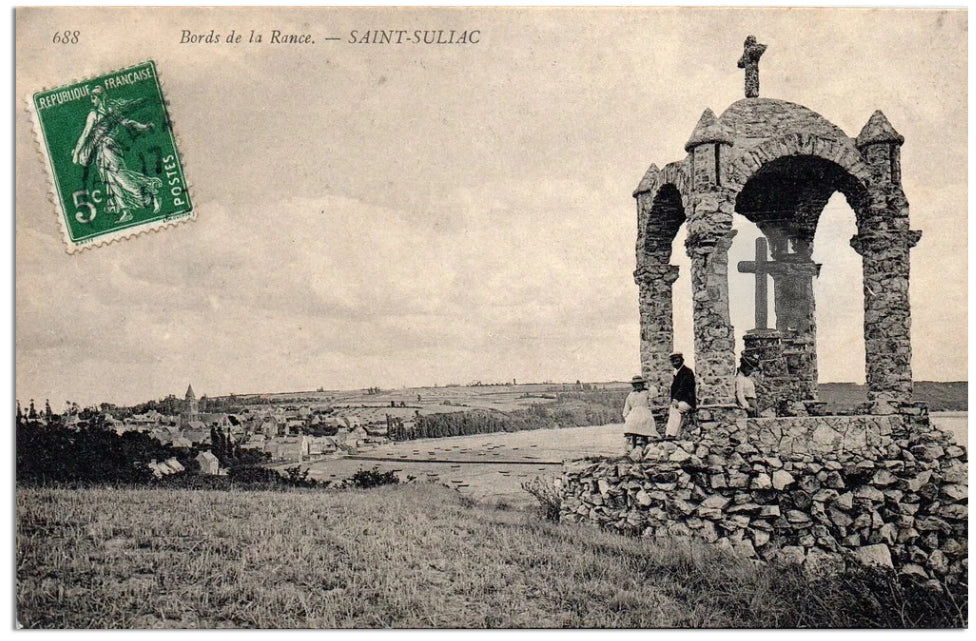

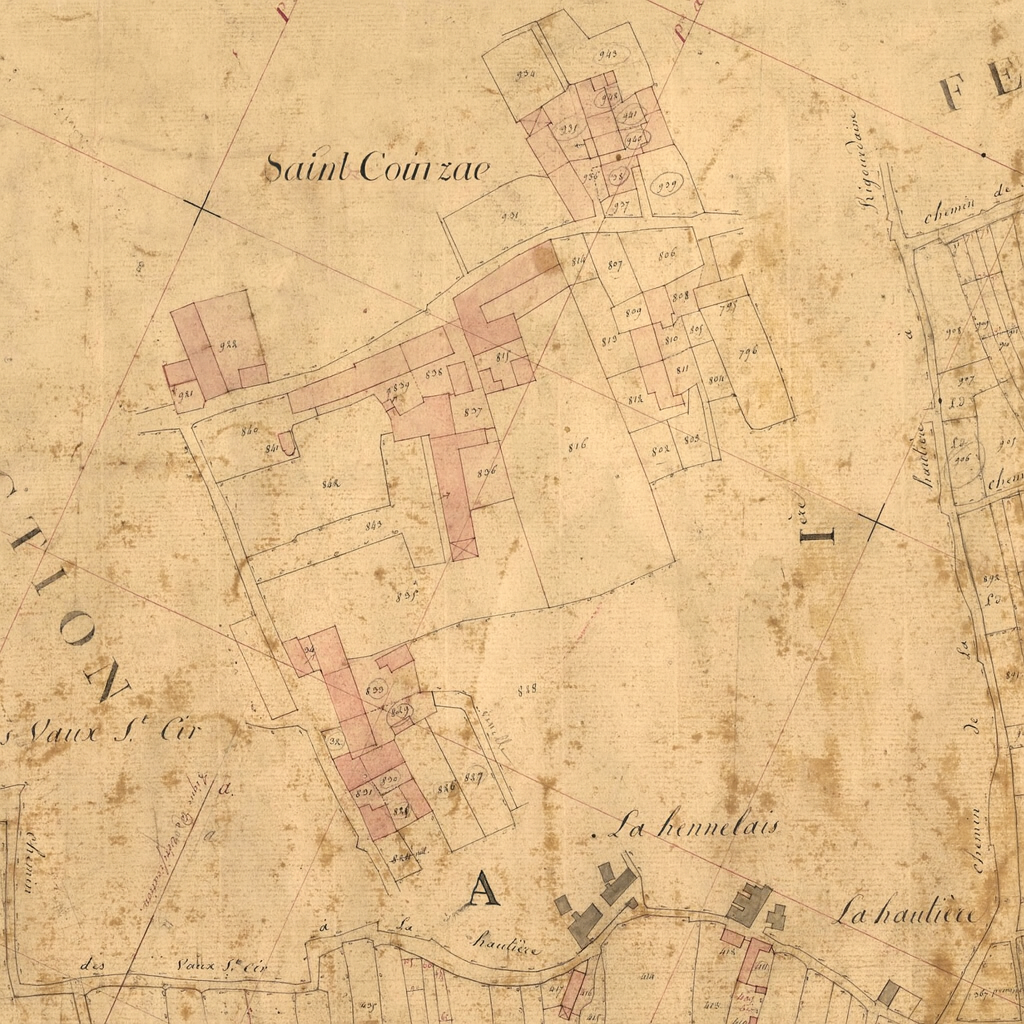

À la confluence des mondes celtiques et chrétiens, Saint-Courzac-sur-Rance, petit hameau perché sur la rive occidentale de la Rance, conserve la trace d’un culte populaire dont les origines remontent au Haut Moyen Âge. Ce lieu, situé à quelques kilomètres au nord de Dinan et à l’ouest de Saint-Suliac, fut le cœur d’un réseau de sanctuaires mineurs dédié à la Vierge Marie – une thématique centrale dans les représentations spirituelles rurales de l’Armorique médiévale.

I. LE CONTEXTE HISTORIQUE : LA BRETAGNE ENTRE CHRISTIANISATION ET RÉSISTANCE PAÏENNE

La Bretagne du VIe siècle, encore largement influencée par les pratiques druidiques et les structures tribales, vit l’arrivée de missionnaires issus du christianisme insulaire – notamment gallois, corniques et irlandais – qui établirent des réseaux de prieurés, de monastères et de sanctuaires ruraux. Des figures comme Saint Samson, Saint Lunaire, Saint Briac ou encore Saint Malo ancrèrent durablement le christianisme dans la péninsule armoricaine.

La région de la Rance, en tant que voie navigable majeure reliant les terres intérieures aux côtes malouines, devint un espace de transition entre l'ancien et le nouveau culte. C’est dans ce contexte que s’inscrit le récit de Saint Courzac et de son frère jumeau, Saint Suliac, dont la gémellité fut interprétée comme un signe d’élection divine, à l’image d’autres dyades sacrées médiévales (cf. Benoît de Nursie et sa sœur Scholastique).

II. HAGIOGRAPHIE POPULAIRE ET TRADITION ORALE : UNE APPARITION MARIALE COMMUNE

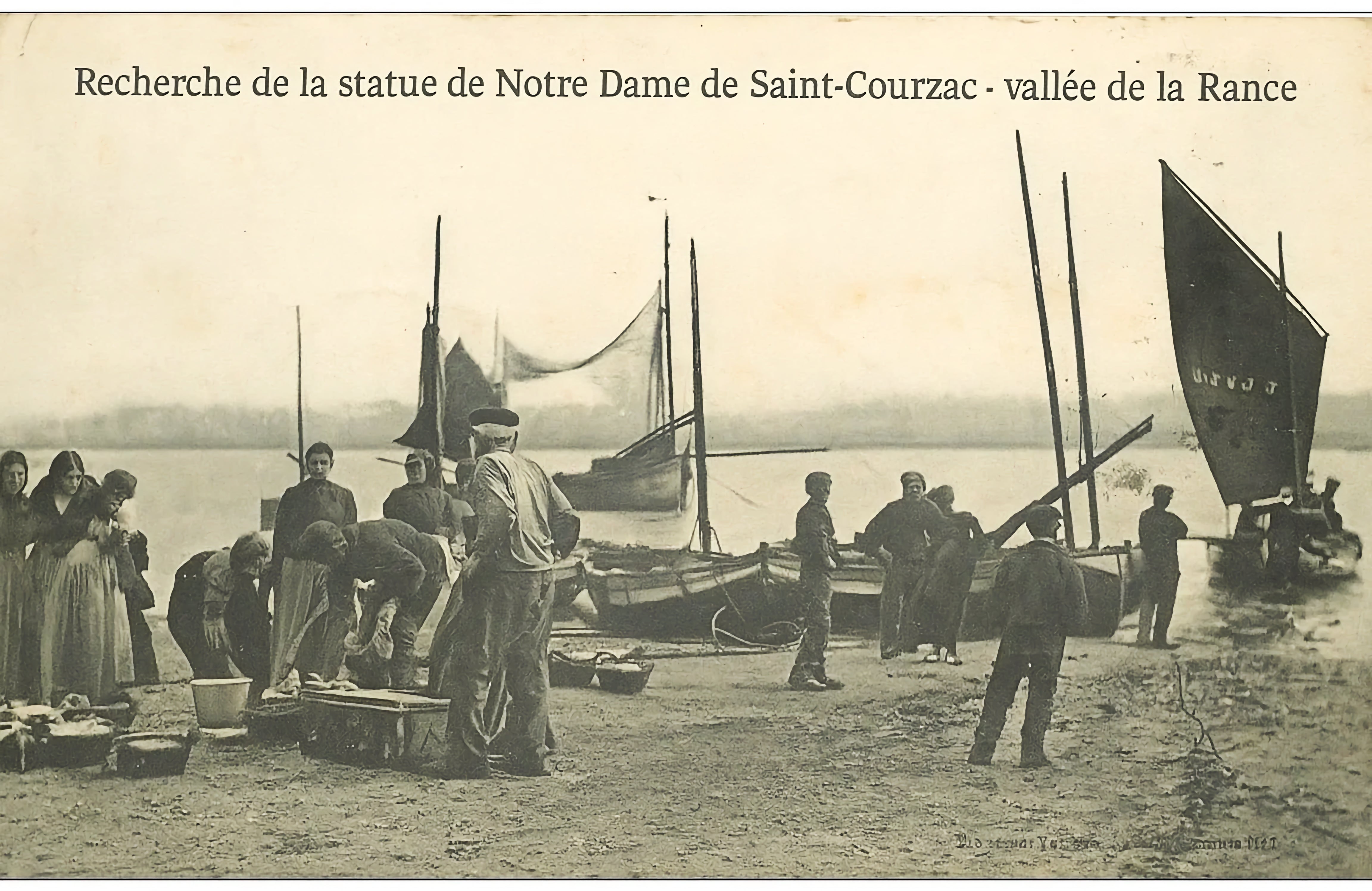

Selon plusieurs traditions orales, partiellement recueillies dans le Liber Vitae Ranceae (Ms. A.142, bibliothèque de l’abbaye de Léhon, mentionnée par l’historien Le Guern, 1893), Courzac et Suliac reçurent la vision de la Vierge vers l’an 570, alors qu’ils pêchaient à marée basse dans les vasières de la Rance, au lieu-dit La Gréve ("le promontoire de la bénédiction"). L’apparition unique fut décrite comme silencieuse, baignée d’une lumière "laiteuse" et concentrée autour d’un muret de pierres sèches, aujourd’hui appelée le Muret de l'Allée de Noisetiers.

Une statue de la Vierge en granit de Kersanton, datée stylistiquement du XIe siècle, fut érigée au même emplacement. Malgré les mutilations révolutionnaires, elle est toujours visible et classée depuis 1976 aux Monuments historiques comme vestige d’art sacré rural. L’apparition donna naissance à deux missions distinctes : Courzac prit la direction des terres de Plouër, tandis que Suliac traversa la Rance pour établir sa communauté au bord de l’actuelle commune de Saint-Suliac, mentionnée pour la première fois dans un acte de l’évêché de Dol en 912 (Chartularium Doliensis, éd. Dom Morice).

III. LE PÈLERINAGE DE LA FÉCONDITÉ : UNE LITURGIE RURALE EFFACÉE

Les mentions explicites du pèlerinage de Saint-Courzac apparaissent à partir du XIIe siècle dans les Registres pastoraux de l’évêché de Dol. La procession, qui avait lieu chaque 11 septembre, s’inscrivait dans une tradition de pèlerinages à but procréatif, comparables à ceux de Cotignac ou de Sainte-Anne d'Auray. On y trouvait surtout des femmes venues prier Notre-Dame de Saint Courzac pour obtenir la naissance de jumeaux — une bénédiction à la fois spirituelle et sociale dans les sociétés agricoles où la mortalité infantile restait très élevée (jusqu’à 35 % avant un an selon les registres paroissiaux du diocèse de Saint-Brieuc au XVe siècle).

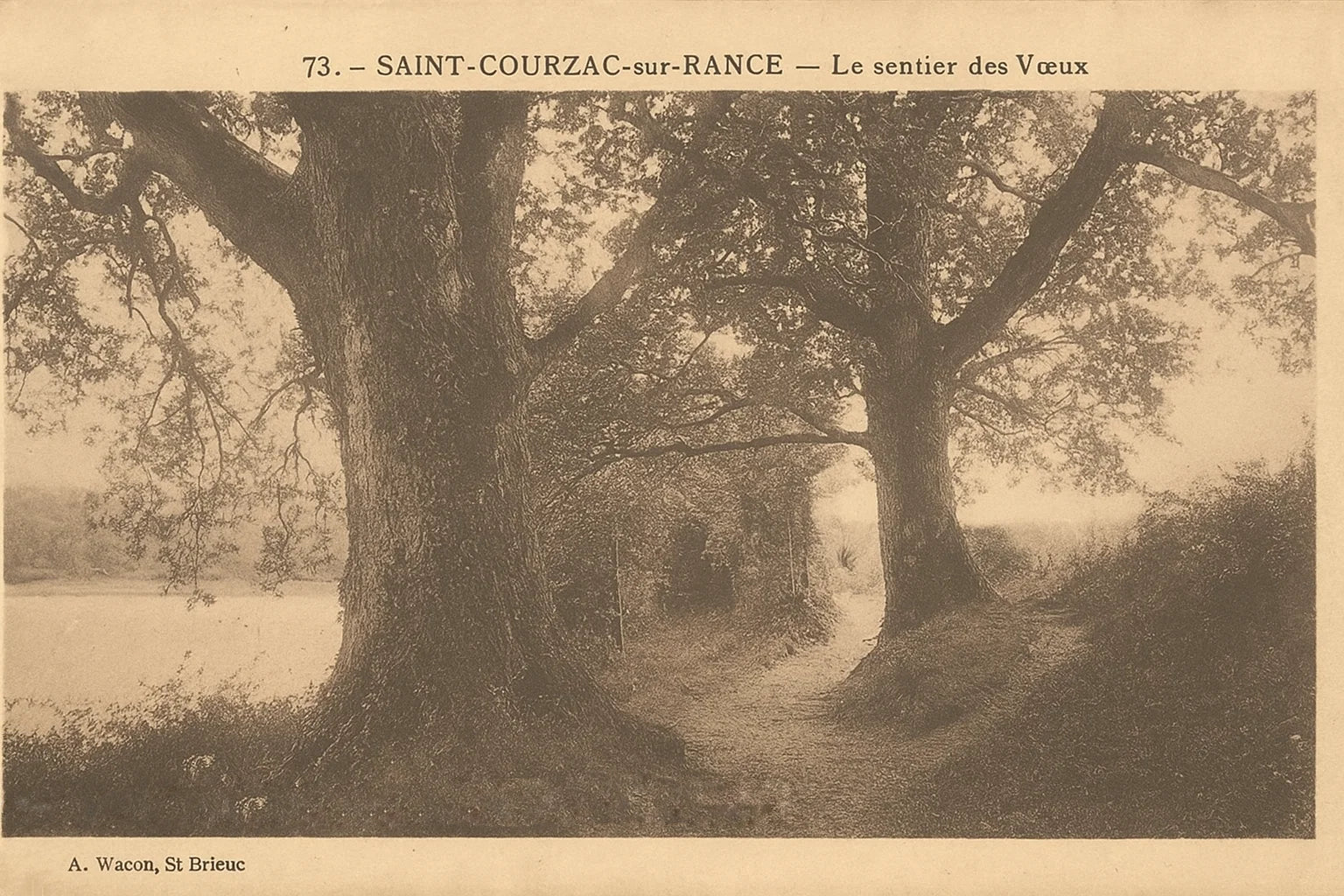

Les pèlerines franchissaient deux chênes monumentaux, encore visibles aujourd’hui, identifiés par le botaniste J. Hervé (cf. Arbres sacrés de Bretagne, 1984) comme ayant plus de 800 ans. Ces arbres délimitaient l’entrée du “sentier des vœux”, jalonné de coquilles d’ormeaux et de petits autels de pierre sèche. Des ex-voto en cire, en tissu ou en bois, représentant des nourrissons jumeaux, étaient accrochés aux branches, à l’image de pratiques analogues à Sainte-Reine de Bourgogne ou Notre-Dame de Rocamadour.

IV. DÉCLIN, OUBLI ET REDÉCOUVERTE D’UN CULTE MINEUR

Le culte de Saint Courzac déclina brutalement à partir du XIVe siècle, en raison de l’instabilité politique et des guerres de Succession de Bretagne (1341–1364), puis des guerres de Religion (notamment entre 1589 et 1598 dans le pays de Saint-Malo). Les lieux de culte périphériques furent abandonnés, les pèlerinages interdits ou moqués. La statue de la Vierge fut jetée dans la Rance durant la Révolution, puis repêchée en 1911 par des paysans de Plouër, qui la réinstallèrent sur le site.

Au XXe siècle, quelques mentions subsistent dans les recueils de folklore breton, notamment ceux de Paul Sébillot (Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne, 1882), qui mentionne « des femmes qui se rendent, seules, au bord de la Rance, pour faire trois fois le tour d’un muret en silence, avant de murmurer leur vœu à la Vierge aux Jumeaux. »

Conclusion : Saint-Courzac aujourd’hui

Au XXIe siècle, le pèlerinage de Saint-Courzac ne rassemble plus qu’une poignée de visiteurs, mais la mémoire du lieu resurgit, portée par des recherches locales, des associations patrimoniales et la redécouverte de la spiritualité populaire bretonne. La Vierge de granit, les chênes jumeaux, le muret des noisetiers, et la date du 11 septembre forment encore les points cardinaux d’une histoire oubliée mais enracinée — entre ciel, terre, et fleuve.

Sources principales :

- Liber Vitae Ranceae, Ms. A.142, Abbaye de Léhon (XIe siècle)

- Chartularium Doliensis, éd. Dom Morice, Rennes, 1765

- Yves Coativy, La vie rurale en Bretagne au Haut Moyen Âge, PUR, 2003

- Paul Sébillot, Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne, 1882

- J. Hervé, Arbres sacrés de Bretagne, Coop Breizh, 1984

- J.-B. Lemoine, « Sur les ex-voto du site de Courzac », Bulletin de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine, vol. XLII, 1907